Por Poli-data.com

El costo de la vida es una preocupación constante para las familias venezolanas, y comprender cómo se distribuye el gasto en la canasta básica resulta crucial para tomar decisiones informadas.

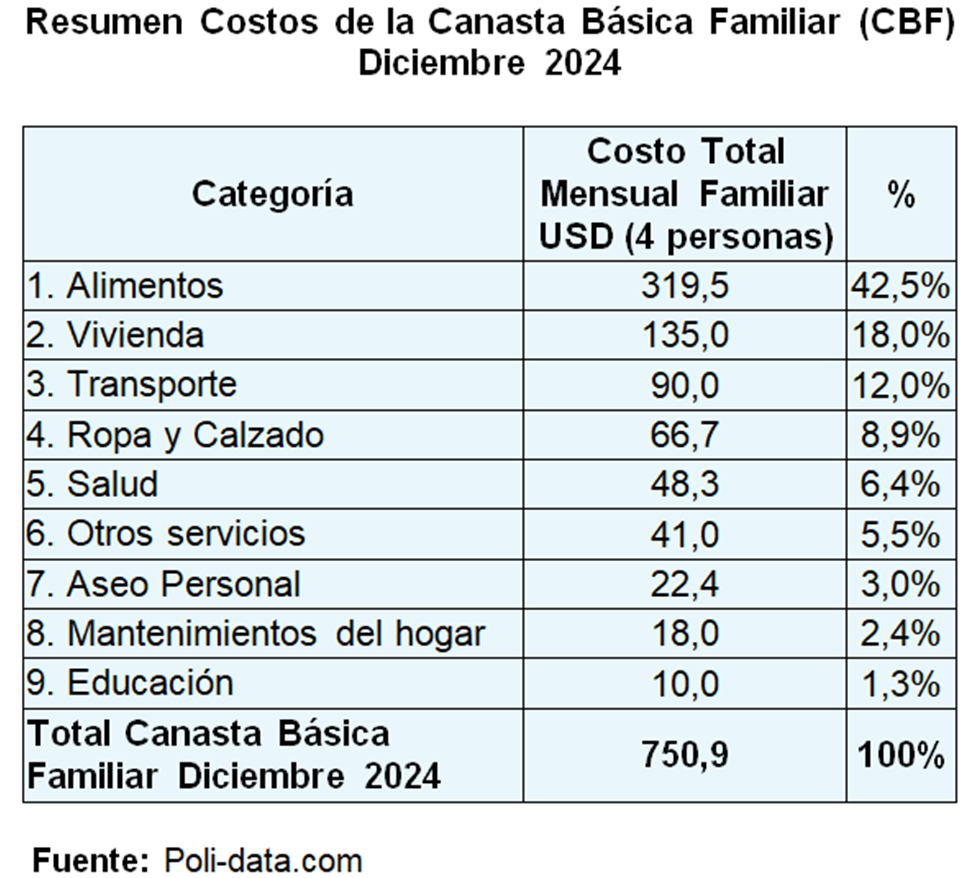

Poli-data.com ha elaborado un análisis del costo total mensual familiar para diciembre de 2024, tomando como referencia una familia de cuatro personas donde al menos dos de sus miembros trabajan.

Análisis:

El costo de la Canasta Básica Familiar (CBF), compuesta por nueve rubros, alcanzó al 31 de diciembre de 2024 los 750,9 dólares, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye 42 productos, se ubicó en 319,5 dólares. La metodología empleada para calcular la CBA es la misma que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para su Canasta Alimentaria Normativa.

La categoría de alimentos representó el porcentaje mayor del gasto familiar, con un 42,5% del total, lo que indica que casi la mitad del presupuesto se destina a este rubro. Esto limita la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades esenciales como salud, educación y vivienda. A esta categoría le siguieron Vivienda (18%) y Transporte (12%).

El rubro «Otros servicios» incluye el consumo mínimo de telefonía, internet y recreación.

Es importante aclarar que los montos y porcentajes reflejados en los rubros o categorías del análisis se basan en la recolección de precios de mercado de bienes y servicios mediante una encuesta predeterminada. En el caso de la canasta alimentaria, se elaboró un menú mínimo de consumo diario por persona y familia, que incluye desayuno, almuerzo y cena, estimados mensualmente.

Comparaciones Internacionales

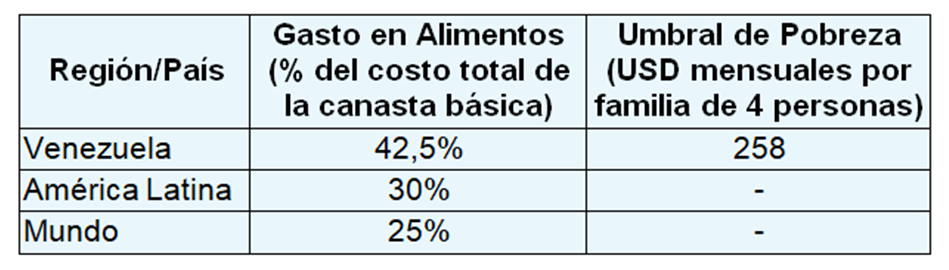

Al comparar el costo de la canasta básica en Venezuela con el promedio de América Latina y el mundo, se observa que el gasto en alimentos es significativamente mayor en el país. Según datos del Banco Mundial para 2024, el gasto en alimentos representa en promedio un 30% del costo total en América Latina y un 25% a nivel mundial. Esta diferencia refleja la vulnerabilidad de las familias venezolanas frente a las fluctuaciones en los precios de los alimentos.

Comparaciones Internacionales:

Al comparar la distribución del costo de la canasta básica en Venezuela con el promedio de América Latina y el mundo, se observa que el peso de la categoría de Alimentos es significativamente mayor en Venezuela. Según datos del Banco Mundial para 2024 (promedios regionales que pueden variar entre países), el gasto en alimentos representa en promedio un 30% del costo total de la canasta básica en América Latina y un 25% a nivel mundial. Esta diferencia podría indicar una mayor vulnerabilidad de las familias venezolanas ante las fluctuaciones en los precios de los alimentos.

Es importante tener en cuenta que estas comparaciones se basan en promedios regionales y que pueden existir variaciones significativas entre países debido a las diferencias en las metodologías de cálculo, los patrones de consumo y los contextos económicos.

Si se toma como referencia el umbral de pobreza definido por la ONU y calculado por el Banco Mundial, que establece el ingreso mínimo diario necesario para cubrir las necesidades básicas de una persona (alimentos, vivienda, ropa, educación y salud), y se utiliza el umbral correspondiente a los países de ingresos medios-bajos, fijado en 3,65 dólares por persona al día (equivalente a 109,5 dólares al mes por persona ), el costo mensual para una familia de 4 personas asciende a 438 dólares. Cabe destacar, que el umbral de la pobreza mínimo es de US$ 2,15 diarios (US$ 258 al mes).

Al comparar este umbral con el costo total de la Canasta Básica Familiar (CBF) en Venezuela, que para diciembre de 2024 se situó en 750,9 dólares, queda en evidencia que una familia venezolana necesita un ingreso significativamente mayor para cubrir sus necesidades básicas. Este desfase refleja las graves dificultades económicas que enfrentan las familias venezolanas, incluso en comparación con los estándares internacionales de pobreza.

Comparación con el Ingreso Mínimo Integral:

El ingreso mínimo integral en Venezuela, compuesto por salario mínimo y bonos indexados, es de aproximadamente 132,5 dólares mensuales. Esta cifra equivale a solo el 17,6% del costo total de la CBF para diciembre de 2024.

Incluso considerando dos personas trabajadoras en un hogar, el ingreso familiar total alcanzaría los 265 dólares mensuales, apenas un 35,3% del costo total. Esta brecha refleja la incapacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas, lo que agrava problemas como la pobreza, la desigualdad y la desnutrición.

El deber del Estado y la recuperación del poder adquisitivo

El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales». En este sentido, el Estado tiene el deber de garantizar que el salario mínimo sea suficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar.

La pérdida del poder adquisitivo, agravada por la «Guerra Económica», las sanciones internacionales y la corrupción, exige una respuesta coordinada entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. Es necesario adoptar un enfoque postkeynesiano que estimule la demanda agregada mediante el incremento de los ingresos laborales, la inversión nacional y el crédito productivo y de consumo.

Un aumento salarial puede tener un efecto multiplicador, promoviendo una mayor actividad económica y, en consecuencia, generando los recursos para financiar el propio incremento. Valga decir, el incremento salarial se pagaría a sí mismo mediante la dinámica de estímulo del mercado.

Recomendaciones:

Para lograr una recuperación del poder adquisitivo y garantizar el acceso a la canasta básica familiar, se sugieren las siguientes políticas públicas:

- Incrementar el salario mínimo: Ajustar el salario mínimo de manera que se acerque al costo de la canasta básica familiar.

- Promover la producción nacional de alimentos: Implementar políticas que incentiven la producción nacional de alimentos, con el fin de reducir la dependencia de las importaciones y estabilizar los precios.

- Mejorar la eficiencia del sistema de transporte público: Invertir en la mejora del transporte público para reducir los costos de movilidad de las familias.

- Fortalecer los programas de protección social: Ampliar y fortalecer los programas de protección social para garantizar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a las familias más vulnerables.

Poli-data.com continuará monitoreando la evolución de estos costos para brindar información relevante y oportuna a la sociedad.

¿Interesado en obtener más información?

Suscríbete a Poli-data.com para obtener el Informe detallado de los cálculos y la metodología utilizada en este análisis.

Correo: admin@poli-data.com